ゴールデンルールの本当の意味

8月のある日、あるお寺に行って、お坊さんのお話を聞きました。その翌日、そのお坊さんのお話をもう一度よく聞きたいと思いました。それで、改めて、お坊さんは、どのようにお呼びすればよいのであろうか、と思いました。「和尚様(おしょうさま)」か。なんとなくスマホで調べますと、宗派という言葉が目に入ります。なるほど、宗派によるのか。そのお寺は、曹洞宗でした。確かに、キリスト教で言えば、神父さんか牧師さんか、また、牧師さんはどのように呼ぶものなのか(牧師さんは「先生」であり、神父さんは「神父様」だと思います)、門外漢には分からない状況に似ている。それで思ったことがあります。星くず算数・数学教室について、知りたいことのある人が、なんとなくスマホでAIに聞いているのは嫌だな。星くず算数・数学教室の公式ホームページを見てくれれば、私自身の書いたものが読めるのだから、そうしてもらいたいものだ。そのように考え、それと同じように、私は曹洞宗の公式ホームページを見ました。そうしますと、確かに「よくあるご質問」というところに、お坊さんはなんとお呼びすべきでしょうか、という項目があり、和尚さん、あるいは和尚様とお呼びくださいと書いてありました。住職でなくとも、僧侶であれば和尚様とお呼びするのだそうです。そのお坊さんは、和尚様とお呼びすればよいことが分かりました。これでぴんと来たのです。

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ律法と預言者である」(新約聖書マタイによる福音書7章12節)

私は、星くずについて知りたい人には、星くずの公式ホームページを見てほしいので、曹洞宗のお坊さんの呼び方を知りたかったとき、曹洞宗の公式ホームページを見たのです。これは、この聖書の言葉そのものではないか。

「相手の立場に立って物事を考える」。小さいころから、何度も聞いてきた言葉です。しかし、私はようやく最近、こういう「説教おじさんの説教」の意味が少しずつ分かってきたようなのです。自分を客観的に見て、自分と他者との関係を考え、相手の立場に立って物事を考えること。自分の頭の中にある「理性」(神様から与えられた知恵)で考え、「人生の羅針盤」に沿って生きること。それで、以下の意味も分かったのです。

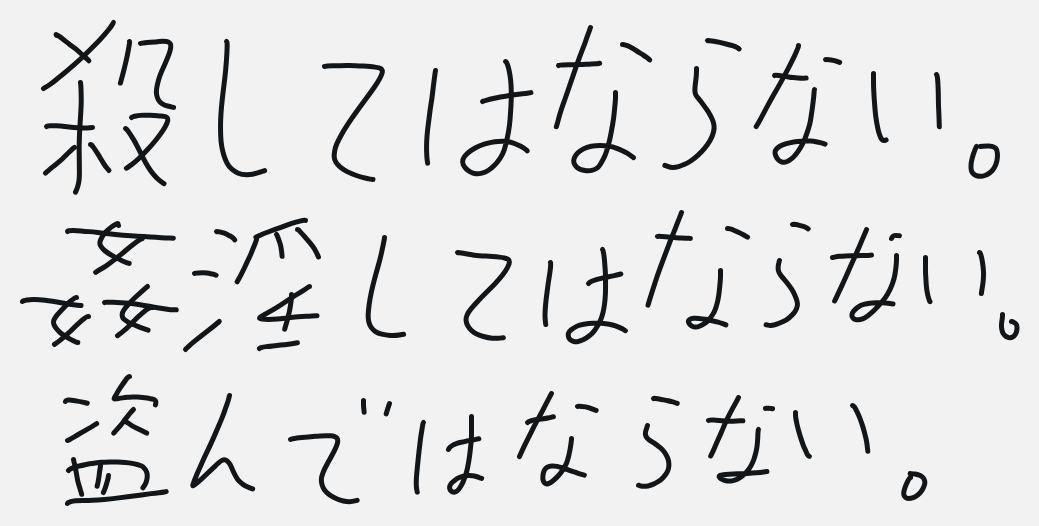

この聖書の言葉の後半に着目しますと「これこそ律法と預言者である」と書かれています。律法と預言者というのは、明らかに旧約聖書を指しています。この、新約聖書の言葉の段階で「聖書」を指します。つまり、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ聖書である」と主張していることになります。そして、「人にしてもらいたいことを人にする」というのは、先述の通り、理性であり、人生の羅針盤で考えることであり、要するに自分の頭で考えることです。つまり、この言葉は「自分の頭で考えなさい。これこそ聖書である」と言っていることになります。つまり、聖書よりも自分の頭で考えることを優先しなさい、あるいは、聖書にどう書いてあるかというより、自分の頭で考えなさい、と言っていることになると気づいたのです。

この言葉は、黄金律(ゴールデンルール)と言われるらしいことは、学生時代から知っていました。しかし、なぜこれが黄金律と言われるのか、長いこと分かっていませんでした。この言葉は、聖書との付き合い方が書いてある聖書の言葉なのです。聖書はあくまでアドバイスの書なのであり、まず、自分の理性、自分の頭で考えることの重要さを説いている言葉だったのです!

「あなたたちは寄留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で寄留者であった」(旧約聖書申命記10章19節)という言葉も、「外国人を大切にしなさい。あなたたちもエジプトで外国人だったでしょ!」と神様がアドバイスしているところであり、このように、聖書に限らず「他者の立場に立って考えなさい」というアドバイスはあちこちにあるものだと思います。それは自分の頭で考えることでした。救急車はうるさいと言ってもいずれ自分も乗るものであり、田舎に来て何にもないと言ってもそこには畑があってそこで取れた作物は食べており、水道工事はうるさいと言っても水道水は使っており、貨物列車は長いと言ってもそこには自分の買ったAmazonの荷物が載っているわけです。相手の立場に立って物事を考える人間でありたいです。私はようやく人生の初心者です。